Me desperté. Levanté un poco la manta con temor, pero por suerte, mamá estaba allí. Entraba desde afuera, resoplando por el frío, cargando baldes de agua helada sobre el cemento. Vertió varias cucharadas en la olla que hervía sobre la estufa. Otro día comenzaba…

Este año estoy en sexto de primaria. No soy muy cercana a mis compañeros de clase. Mi única amiga es Dejidmaa, del callejón de atrás, con quien he crecido jugando a la cuerda desde pequeñas.

Cuando era niña, mis padres se fueron a la ciudad a hacer negocios, dejándome con el hermano menor de mi padre. Pero un día, mamá volvió sola… eso me rompió por dentro. “¿Cuándo volverá papá?”, preguntaba, y mamá solo agachaba la cabeza. Recuerdo verla con los ojos llenos de lágrimas cuando salíamos de casa de mi tío Gonchig esa noche. Desde entonces, papá desapareció de mi vida… como si nunca hubiera existido.

Mi madre trabaja como asistente en un hospital. Cuando tiene turnos, me quedo sola en casa. Si el padre de Dejidmaa no está por trabajo, me quedo a dormir en su casa.

Hace un año, mamá conoció a un hombre llamado Tsenguun, que a veces se queda a dormir con nosotras. Desde que lo vi, me dio mala espina: alto, delgado, de piel clara, con una cicatriz en la mejilla y un gran dragón tatuado en el brazo derecho. No entiendo por qué le gusta a mi madre…

Ya lleva más de un año viviendo en nuestra casa. Los días han sido una mezcla de silencios, gritos, y muchas veces, miedo. Salía por la mañana a su taller de bicicletas, y por la noche volvía de mal humor. Cuando mamá no está, yo cocino para él y me siento de espaldas. Ni ganas tengo de hablarle.

Los fines de semana calentamos agua para bañarnos. Ojalá hubiera otra habitación en casa. Puse una olla sobre el fuego y colgué mi uniforme blanco. Entré al baño con un barreño para lavarme la cabeza. Sentía que Tsenguun me miraba de reojo… así que apuré todo, me vestí y me senté a estudiar.

—¿Vas a hacer la cama? —me preguntó bruscamente—. Apágame la luz, me voy a dormir. Mañana salgo temprano.

Me levanté de inmediato, le arreglé la cama y volví a mis libros. Aunque había terminado mi tarea, sentía un nudo en el estómago.

Apagué la luz, miré una foto antigua en mi teléfono donde estoy con mi madre. Fue tomada por papá, creo, en un Día del Niño. Cerré los ojos y puse el móvil bajo la almohada… Empecé a quedarme dormida.

A medianoche, sentí algo… una mano, una presencia. Me estremecí. Era Tsenguun.

—¿Qué estás haciendo? Me estás asustando, por favor, vete…

Pero no se detuvo. Se recostó sobre mí, pesadamente…

Dolor. Pánico. Silencio.

Esa noche fue una pesadilla que nunca terminó. Me amenazó: —Si le dices a tu madre, te mataré.

Y así, por casi tres meses, mi infancia quedó atrapada en el infierno. Los días en que mamá tenía turno, yo solo quería desaparecer.

Si tan solo ella tuviera un poco de tiempo para hablar conmigo… quizá se lo habría contado.

Tsenguun ya no esperaba que la puerta se cerrara para atacarme. Apenas se iba mamá, él se volvía una bestia. Perdí las ganas de ir a clase, de hacer amigos, de aprender. Solo deseaba quedarme en silencio. O no despertar nunca más.

A mi corta edad, vivía con un miedo que me robaba el aliento. El atardecer me sofocaba. El menor gesto de él me hacía temblar. Solo pensaba: “Que no se me acerque”. Y cuando me llamaba “mi niña”, me hervía la sangre de odio.

Un día, mamá me dijo: —Tengo que viajar a la ciudad unos días por trabajo. ¿Estarás bien, cariño?

Al discutir con él, ella añadió: —Solo serán dos noches. No pasa nada.

Cuando llegó la mañana siguiente, el coche del hospital la esperaba fuera. Quise rogarle que no se fuera. Pero mi voz no salió.

—Mamá… —susurré.

Ella bajó la ventana: —¿Qué pasó, mi niña?

Yo solo alcé la mano: —Adiós…

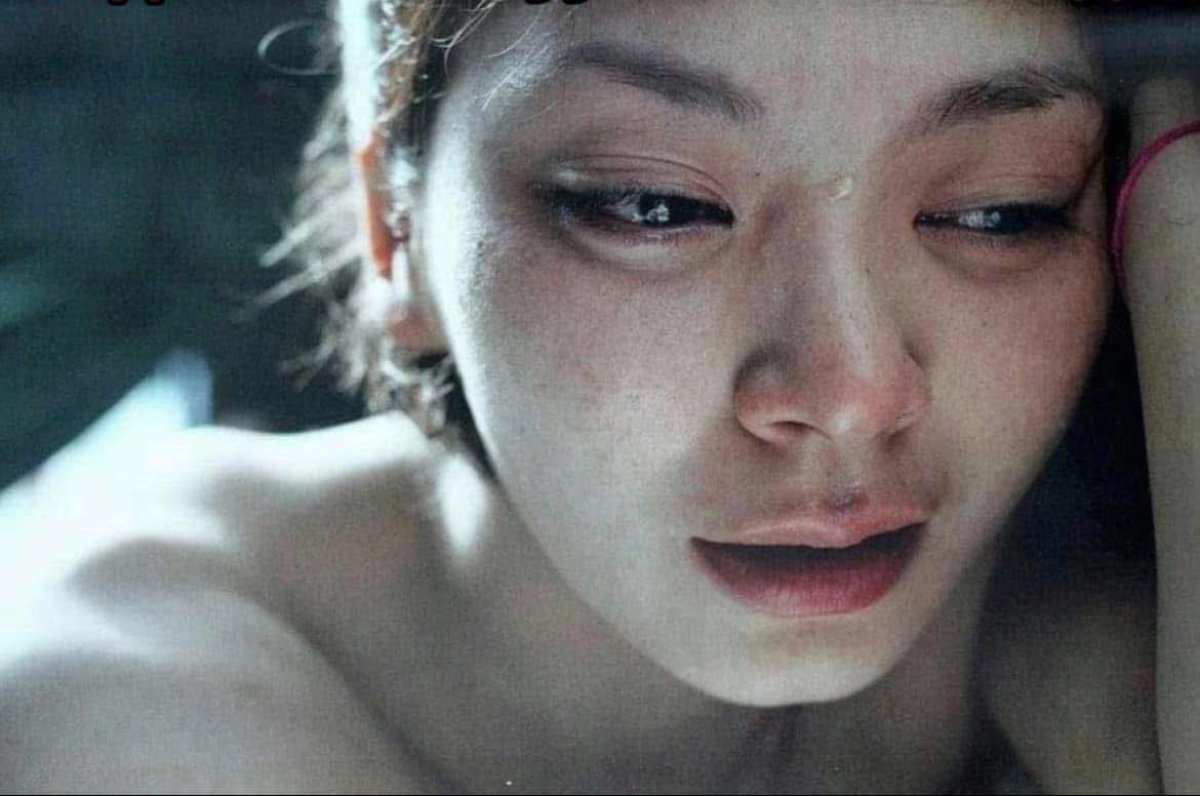

En cuanto el coche arrancó, rompí a llorar. Sentí que moría por dentro.

No quería entrar a casa. Pero Tsenguun ya estaba dentro: —¿Por qué estás a oscuras? ¿No eras tú la que siempre tenía miedo?

—Se fue la luz —mentí.

—¿Qué es ese humo en la cocina? ¿Tienes té caliente? Hazme uno.

Cenamos. Yo lavaba los platos y el reloj parecía no moverse. Quería que amaneciera ya. Cada minuto era eterno.

Le hice la cama y me senté a estudiar. La vela se extinguía. Él, por suerte, parecía dormido. Salí con mi abrigo, corriendo a casa de Dejidmaa. Solo estaba su abuela. Quise quedarme, pero no supe cómo decírselo. Salí de nuevo…

Mi casa, el lugar donde crecí jugando con mamá y papá, ahora parecía una prisión. Entré en silencio. Me cambié. Pero él se movió…

—¿Qué haces ahí agachada? Ven, acuéstate conmigo —ordenó.

—¡No! ¿Qué quiere de mí? —lloré.

—Ya basta. Después de lo que hicimos, ¿ahora tienes miedo? Ni siquiera te pego. Cuando tu madre no está, esta cama está vacía. Apaga esa vela y ven.

Estaba paralizada. Temblaba. Me acerqué a la mesa y apagué la vela.

Sabía que al apagarla… comenzaba el infierno.

Él se lanzó sobre mí. Me desgarró la ropa. Yo gritaba: —¡Por favor, basta!

Pero… ¿quién podía oírme?

Me resistí hasta perder las fuerzas. Sentí un golpe seco en la cabeza. El dolor era insoportable. Luego, un puñetazo en el abdomen. Algo caliente y líquido comenzó a fluir. Toqué… era sangre.

—¿Qué pasa? —dijo, encendiendo la vela. Sus ojos se abrieron de par en par. La cama estaba cubierta de sangre.

Yo grité como loca. Tomé la bata de mamá, me la puse encima y salí corriendo desnuda.

La noche estaba helada. El viento cortaba la piel. Corrí por la calle. Lágrimas caían. Quería decírselo todo a mamá.

A lo lejos, vi la estación de tren. Una figura se acercaba. Corrí hacia ella. Cuando estuve cerca, vi su rostro…

¡Papá!

El mismo que se fue diciendo “te traeré esa mochila que tanto querías”. El mismo que me dijo adiós subiendo al tren…

FIN DEL RELATO – “DESAMPARADA” de B. Gansukh